こんにちは。

私の部屋に薪ストーブを設置すべく、煙突の制作をしました。

煙突の長さや形状を何度も何度も改良をした結果・・・

遂に2階の部屋で最もベストな煙突の形状に辿り着きましたので、書いていきます。

煙突 穴の 防水カバー

トタン端材を使って煙突穴の防水金具を製作しました。

専用の耐熱コーキングもあるようですが、少しの量のために購入するのも勿体ないので今回は防水カバーを自作する事にしました。

メガネ石カバーさえ綺麗なら完成後は綺麗に見えるので、メガネ石カバーだけはネットで購入しました。

これです。

・HONMA ホンマ製作所 黒耐熱ステンレス メガネ石カバー2枚1組≪煙突部材/煙突径φ106mm≫ [No.12831]

ステンレス素材で薄くて軽量です。板厚が0.3mmなのでハサミで簡単に切れるし、曲げられるので加工しやすいですね。

また、汚れや傷が付いても耐熱スプレーを吹き付ければ綺麗になりますので加工性が良いです。

因みに私は20年以上このハサミ使ってますが、今でも問題なくよく切れています。

金切りハサミは多少高くても良い物を買うと長く使えますよ。

・エヌシキ 金切りはさみ テスキーU 倍力鋏 260mm

・カラー鋼板 平板 ニスクカラーPro プロ板厚0.3mm 巾914mm1メートルあたりの価格トタン板 シートコイル

裏側は、この様に立ち上がりを付けたので水の侵入を防いでくれる事でしょう。

煙突の制作

煙突は、何度も何度も作ってはやり直しました。

最初の1回目は、100のスパイラルダクトのシングル煙突で2mくらい外で立ち上げましたが、引きが弱いので却下・・・しかし2階の窓から設置しなければいけない事と、屋根までの距離が近いのもあって長さは2mが限界です。

1回目の形状は、

室内斜め1.2m+真横1m+外部縦2mのシングル煙突形式です。ファンは無しでした。

しかし、2mの長さでは、いまいち引きが弱くてストーブの扉を開ける度に部屋中に煙が漏れ出します。

燃焼具合に限らずです。扉を開けるとほぼ煙が出てきますので薪の追加が苦痛でなりません。

・フカガワ 亜鉛 スパイラルダクト 100φ×4m

2回目のやり直し・・・

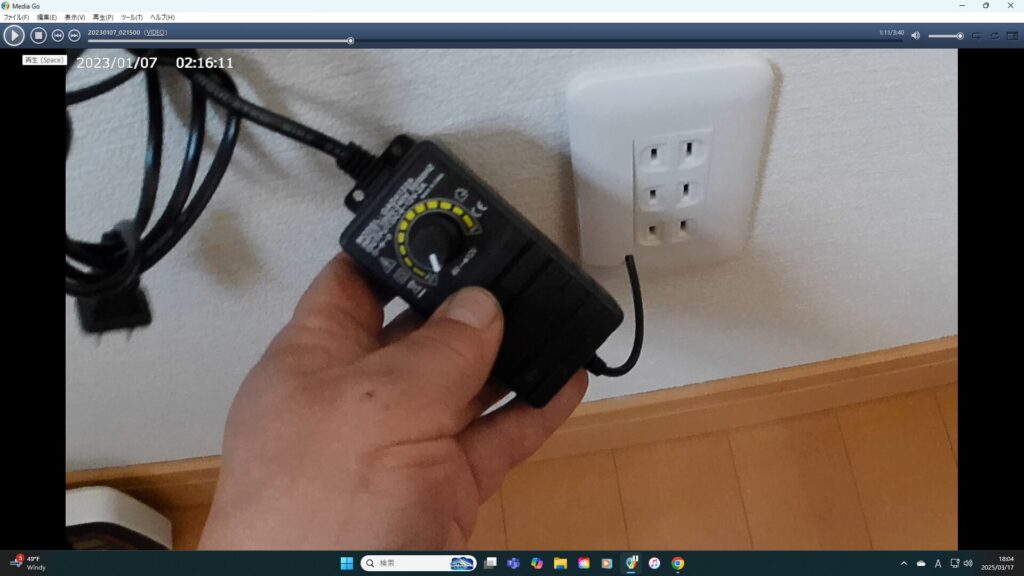

引きが弱い対策として、室内側に電動ファンを取り付ける事にしました。

色々と試しました。

どうせ電動ファンなら・・・と、煙突をこんな芸術的な短さにしたりもしましたw

2回目の煙突は、

室内側真上に1.2m+真横1m+外部縦数センチ・・・です。電動ファンを室内に取り付けました。

プロの方から見ればナメてるかと思われるかもしれませんが、色々試した結果、強制ファンをつけるのであれば激短煙突でもいいと言う結論に至りました。私の主観ですが、2mの煙突と引きは変わりません。・・・

薪ストーブは、煙突が温まってから上昇気流で引くわけですので、最初の着火時は誰もが煙突は冷えてい手引きが悪いですよね。

そこで、着火時から煙突の吸引力を得られるのが電動ファンなんですね。

上昇気流がある状態で着火すれば、スムーズに燃え始めるので着火も無茶苦茶簡単になりますよ。

また、薪を追加する際に扉を開ける時もファンを回しながら扉を開ければ部屋に煙が出てきにくくなります。

全ての薪が燃焼しだしたらファンを切って自然排気だけで大丈夫です。

外部の長さが2mでも、激短煙突でも平時の引きは変わりませんでした。

ただ短すぎると屋根の上まで出せず、壁に近くなります。壁が近いと風圧帯の影響を受けた時は最悪です。

私もこの激短煙突の時に一度だけ煙が逆流して部屋中に煙が洩れました。

風圧帯の影響を受けやすい位置に煙突を設置すると、強風時に煙が逆流します。

順調に燃えていたはずの薪ストーブが突然「ボッ」となって鎮火するのです。

そして薪ストーブのあらゆる隙間から煙が室内に一気に噴き出します。

私も、それを経験したので、激短煙突は却下にする事にしました。

ちゃんと屋根の上まで煙突は出さないと駄目ですねw

その一回以外は、激短煙突でも普通に引きが機能していたのでボツにするのは非常に辛くて残念でした。これが、もし、うまく行っていれば煙突掃除も相当楽だっただろうと思いますので。

何度も実験した結果、2m煙突単体では、電動ファンには叶わない事と、

激短煙突は、普段は問題ないが強風時は逆流のリスクがある事がわかりました。

また、私が買ったファンの回転音は静かで、昼間なら回っていても気にもならないほど静音ですが、夜、部屋の中で、となると、いくら静かであっても気になって落ち着かない事が判明しました。

・97mmx33mm DC 12V換気扇 空冷ファン(AC 100V-240V駆動速度制御付き) 廃油機 キャンプ アウトドアバーベキュー用のクーリングファン

煙突 最終決定

ファンを付けたり、長さを変えたり、角度を変えたり・・・

本当に色々試しました。

その結果、一つの答えに辿り着きました。

それが、これです。

100の煙突に150のダクトを被せてダブル煙突化しました。

本来は内側に差すものではありませんので、100のダクトを内側に差せるように多少の加工が必要でした。

左手の黒いダクトを煙突と見立てて、中に入れください。

このように、100のダクトを中に差し込みたいわけです。外を150にしたいので。

ですので、得意のトタンの切れ端を丸めて、差し込み金具を作りました。

このように、差し込みダクトよりも更に小さい筒を作って差し込みました。

それで、この中で差し込みが出来るわけです。黒いダクトは100の煙突と見立てて見てください。

ちゃんと中のトタンに刺さっております。

後は、150のダクトを外側に差し込んで中に100のダクトを差し込んでビスでも打てば煙突の上側は固定されます。

黒い150の中に100の煙突が入っています。隙間に断熱材は入れていません。個人的には空気断熱で十分だと思います。

煙突の下側にはボルトを入れて中心バランスを調整しました。

・・・で、これを差し込んで、

2階の窓から出して、煙突穴に何とか差し込む作戦です。

とりあえず、さかさまの状態ですが、何とか差し込めました。

後は、ぶん回して立ち上げるだけですね。

ぶん回しが難航して写真が撮影できませんでしたが、無事設置する事が出来ました。

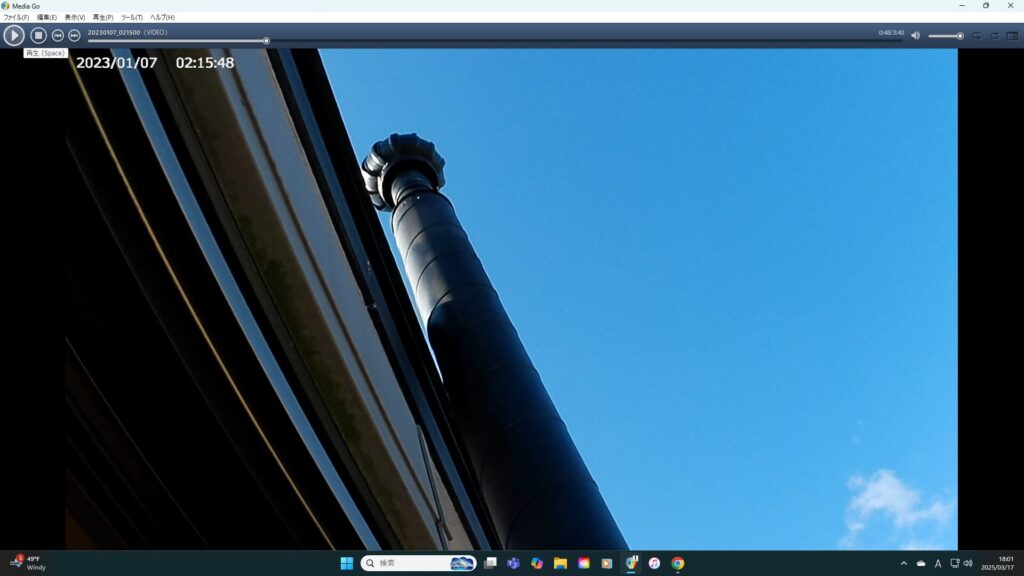

ダブル煙突で2mの煙突です。

3回目の形状は、

室内側斜め上1.2m+真横30cm+外部縦2mです。外部にファンを取付ました。

外部は空気断熱のダブル煙突です。

最終的にこれに決めた理由は、ファンをオフにしても自然排気の時のパワーを最大限にしたかったからです。

後から、またやり直すのが嫌だったので、これ以上できないまでにやってやりました、もうこれでダメでもこれ以上は出来ませんのでやり直す必要もありません。

屋根に煙突が触っていますねw

皆さんは、煙突が接触しないように規定の距離を取ってくださいね。

私の場合は、最終的に横を限界まで短くしたかったため30cmにしたので、屋根の板金に触れてしまいました。

更に、電動ファンを外部に付ける事によって、室内でのファンの騒音が軽減されました。

ただ、煙突を伝って多少の回転音は室内にも聞こえてきます。

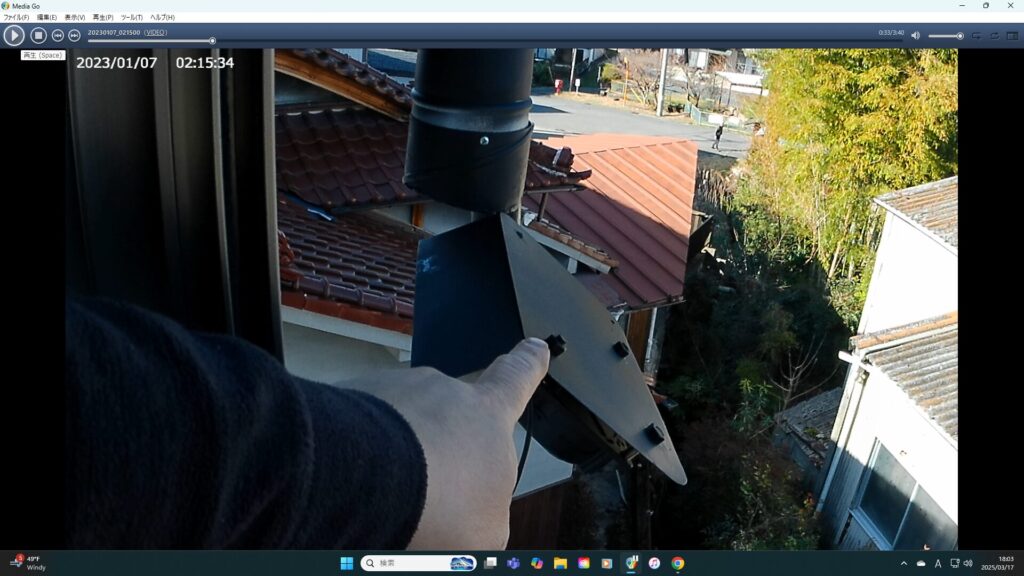

ファンの防水傘もトタンで作りました。

そして、スイッチだけは部屋の中に入れましたので、室内で外部のファンのオンオフが可能です。

壁に煙突穴をあけるついでに、壁の防音工事も行いましたので、ボードを取り外した際に配線を仕込んでおきました。防音材の工事とクロスも張り替えましたので、また記事にしたいと思います。

全て、2階の窓から工事をしましたので、足場は組んでいません。下のファンと同時に蓋が取れるようにしてあるので煙突掃除も窓から出来ます。

まとめ

今回は、2階の部屋からの煙突について、自分なりに最善の煙突構造に辿り着いたと思っています。

あくまでも、2mの煙突と言う条件で、窓から設置する前提で、その条件下では最善な煙突の形状になったのではないでしょうか。

当然ながら、1階から普通に4~5m伸ばせるような煙突には到底かなわない事は自覚しています。

今回の良かった点は、電動ファンと自然排気の両方を最大限に生かせた事だと思います。

1回目の失敗

・煙突がシングル2mだったので引きが弱く、電動ファンを付けてみようと思った。

2回目の失敗

・煙突を短くして電動ファンだけの力で排気しようとしたことで、電動ファンをほぼ付けっぱなしにしなければいけなくなってしまった。室内側の電動ファンは意外とうるさかった。風圧帯の影響を受けてしまった。

3回目の成功

・煙突を再度2mにして、更にダブルにした事で薪全体が燃焼したらファンを切っても自然排気出来るようになった。

・ファンを外にした事で騒音が激減した。

超まとめ

この記事を書いている今では普通に毎日薪ストーブを使っています。その感想として、ダブル煙突にして正解だったと思っています。また、外付け電動ファンも正解でした。

理由としては、私の薪ストーブは扉を開けると煙が部屋に漏れ出します。これは、煙突の引きや電動ファンとは別の問題で、煙突を10mにしても元々そうなる構造なんだと思います。

ですが、だからと言って煙突やファンの対策を全くしなくて良いと言う事にはなりません。

今回の対策で、1回目のシングル煙突の時よりも漏れだす煙の量は激減したと感じられるので、やってよかったと思っています。電動ファンも最初の着火が恐ろしいほどうまく行くのでホント付けて良かったと思います。

薪ストーブユーザーの皆さんなら煙突沼にハマっている方は多いと思いますが、煙突の長さやダブルシングル云々以前に、薪ストーブそのものの空気の流れの構造や建物自体の風圧、強風、さまざまな要素が煙突の引きに影響するわけですので、単純に原因究明や改善なんて出来ないわけです。

ある意味、永遠に勉強なのかもしれませんね。

まあ、そういう困った悩みや対策を考えたり試行錯誤する事も含めて、薪ストーブの楽しさだとさも思います。

メガネ石のDIYと壁の穴開けについても書いていますので、よろしければ

「2階の部屋に 小型薪ストーブ メガネ石 編 DIY」も見てくださいね。

この記事が薪ストーブを検討している皆様や既に使っている皆様に少しでもヒントとなれば幸いに思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

「2階の部屋に 小型薪ストーブ 燃焼実験1回目 編 DIY」

コメント