こんにちは。

前回、「2階の部屋に 小型薪ストーブ 燃焼実験1回目 編 DIY」では、着火がスムーズに出来ず、燃焼の速度も遅すぎてしまい炉内の温度がなかなか上がりませんでした。

考えられる原因としては、半生の薪を使った事です。

それと、純正のロストルを無しにしてしまったので吸気がうまく行かなかったのかもしれません。

2回目の実験内容

それらを踏まえて、完全乾燥した薪を使って2回目の実験をしたいと思います。

原因究明のため、ロストルは今回も入れませんでした。また、燃焼時の塗装焼けの臭いが収まっているかも見て行こうと思います。

2回目の実験開始

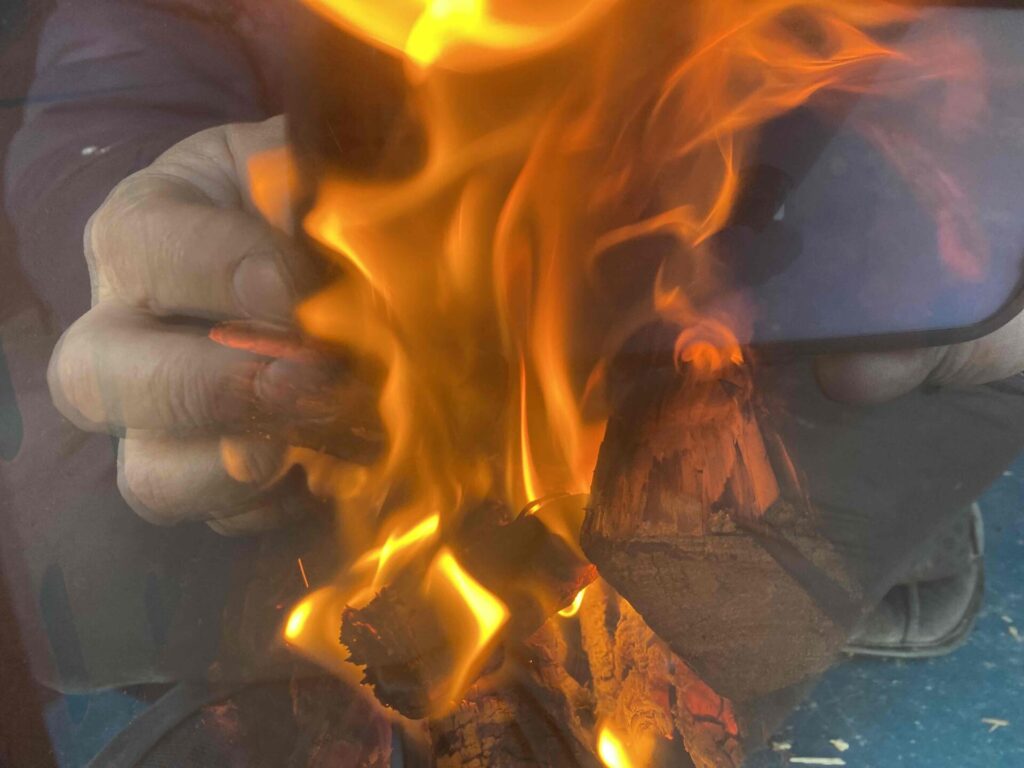

これを見てくださいw

丸太のままでは無くて、数十年も乾燥されたヒノキです。

これなら、薪が乾いていないと言う言い訳はもはや通用しないでしょう。

相変わらず、ロストル無しで実験を開始しようと思います。

これでダメなら原因はロストルかもしれないと言う事になるからですね。

今回は、怪しい丸太などは一切入れずに実験して行きます。倉庫に長年置いてあった角材を切って割りました。

上から着火しました。

さすがに、ヒノキばかりなので着火は一瞬でした。

1回目とは明らかに着火もスムーズで、そのまま燃焼。炉内温度の上昇も早かったです。

200度くらいで慣らし運転したかったのですが、簡単に超えてしまいます。

二次燃焼の穴から炎が出ない

写真では分かりにくいですが、奥に穴が開いていますが、なかなか二次燃焼してくれません。

天板温度は200度を超えているのですが・・・やはりロストルが無いのが原因?

着火から30分後には天板温度は200度くらいで煙突の煙もほとんど出なくなりました。

今回は、とてもスムーズに温度が上昇しました。

・Wintall赤外線温度計-50℃ ~ 1000℃、調理用温度銃、ピザ炉用レーザー赤外線表面工具、肉類、グリル、エンジン、アクセサリー、3つの調整可能な放射率と最大最小平均測定を有する…

200度くらいから、天板から湯気の様な煙が立ち上がって相変わらず塗装焼けの臭いが凄いです。

この臭いが無くなるまでは家には入れたくありません。

ですので、焼き切ろうと思い、薪を追加して2時間ほど慣らし運転をしましたが、この日は完全に臭いが消える事はありませんでした。冷ます段階で塗装が硬化するかもとこの時は前向きに考えていました。

2回目の実験結果

1回目とは明らかに違い、着火がスムーズで温度の上昇も早かったです。

とりあえずは合格だと思います。

ロストルを入れたら綺麗な二次燃焼、オーロラが見られるかもしれませんので、次回はロストルを入れて実験をしようと思います。

それにしても、1回目の着火不良や温度が上がらない原因は半生の薪であった事がほぼ確定しました。

私が何故半生の丸太を使ったかと言うと、別の自作の大型薪ストーブはもっと大きな丸太を普通に燃やせたからです。

ですので、小さめの丸太なら行けると思ったんですね。

しかし、小型薪ストーブは炉内が狭いので温度上昇を阻害するものを入れるスペースなんて無いと言う事が身を持ってわかりました。

自作の大型の方なら、薪が無限に入れられるので数本くらい生の丸太が入っていても激熱過ぎて燃えてくれるわけです。

次回は、

・ロストルを入れたら二次燃焼するか?

・3回目は流石に塗装の臭いがなくなるか?

3回目以降は、お部屋に設置してから検証したいと思います。

次回は、ひとまず、部屋に設置するためのメガネ石や煙突工事を記事にしようと思います。

「2階の部屋に 小型薪ストーブ メガネ石 編 DIY」をご覧ください。

私と同じくらいの狭い部屋を暖めたい方。小型の薪ストーブをご検討の方はぜひ引き続きお読みいただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

「2階の部屋に 小型薪ストーブ 燃焼実験1回目 編 DIY」

コメント