こんにちは。

今回は、コメリで買った薪ストーブの煙突工事の流れを書いていきます。因みに設置する部屋は2階です。

まず、 メガネ石 を作りました。

0.27㎜の厚みの トタン をハサミで切って メガネ石 の枠と 煙突 が入る穴を作りました。

このように、鉄製の机の角で少しづつ曲げて行き、最後は裏返して叩いて曲げました。

それを、この様に曲げて四角い メガネ石 の枠が完成です。

トタンを丸めて仮に表からビスで撃ち、再度ビスを抜いて裏から打ち直しまし、

100の 煙突 に対して煙突穴になるトタンを120くらいで丸めました。

因みに私は20年以上このハサミ使ってますが、今でも問題なくよく切れています。

金切りハサミは多少高くても良い物を買うと長く使えますよ。

・エヌシキ 金切りはさみ テスキーU 倍力鋏 260mm

私は、以前別件でトタンコイルを10m買って持っていたので、それを使いました。

このように売っています。

・カラー鋼板 平板 ニスクカラーPro プロ板厚0.3mm 巾914mm1メートルあたりの価格トタン板 シートコイル

パーライトとバーミュキュライトがあったのでセメントと混ぜて耐火セメントを作り、

先に入れようと思っていた網を入れ忘れていたので、後からツッコミました。

壁に穴あけました

まずは、室内側と屋外側の両方をよく見て、穴の位置を決定します。

一般的には、穴の位置は室内側の開けたい位置で開けるんだと思います。そして、屋外を見たらサイディングの目地をまたいでしまったなんてことは、あるあるだと思います。

出来る範囲ではありますが、なるべくなら目地や壁内部のネタに干渉したくないですよね。

ですので、第一に室内側の位置が決まったら、屋外側のどの辺に穴が開くのかを室内側のボードを壊す前に、事前によく見て考える必要があります。

そして、決定した場所のボードを切り抜いてみたら、この様ですw・・・

あれほど計算したのに・・・

左の斜めに出ている筋交いの木に干渉してしまいました。避けられると思っていたのに・・・

そして、この筋交いは建物の強度に重要な部分なので大した理由も無く切る事は出来ません。

私は、筋交いが出るだろう事を事前にある程度予測していましたので、先に壁に穴をあけて。後からメガネ石をつくりました。

ですので、メガネ石は左右均等ではありません。筋交いをよけられるように、そういう風に作ったので。

室内側からボードを切ったら、一周ぐるっとトタンを入れました。

メガネ石だけでも大丈夫だとは思いますが、念のため木材との間に空気層をつくるためです。

2階の部屋から煙突出すのは・・・

2階の部屋では、煙突の工事や薪ストーブの設置に色々とリスクが伴います。

以下の様なリスクですね。

・煙突の長さが取れない:当たり前ですが、1階から煙突を伸ばすのと、2階から煙突延ばすのとでは、屋根までの距離が全く変わってきますよね。2階から煙突出すと、屋根がすぐそこにあるので煙突を長く出来ない事によって煙突の吸気が弱まるリスクがあります。煙の逆流の原因にもなると思われます。

・足場を組むか、窓から作業するしかない:私の場合は安全帯を使用して窓から乗り出して作業をしましたが、危険ですのでおすすめは出来ません。基本は足場を組んで外から作業をするべきだと思います。

・薪ストーブを2階まで運ぶのは、相当大変:コメリの一番小さい薪ストーブであっても60kgもあり、階段を一段づつ着地させながら上がりました。その間に万一重心がズレたら支える事は出来ませんので共に落下して大怪我をするリスクがありました。

音階は室内側から外壁を切り抜きました。

室内側のボードはカッターナイフで何度もなぞって切れますが、外壁のサイディングは、ダイヤモンドカッターを使いき、室内側からサンダーで切りました。

・山真製鋸 ( Y’sGOD JAPAN ) PCD/多結晶焼結ダイヤ ダイヤモンドカップ(コンクリート下地用) 鬼はがしプレミアム [PEM-OH] フランジ付き 衝撃吸収クッション 研削用 乾式 100mmディスクグラインダー用 塗膜はがし 接着剤除去

ですので、室内と室外の切り抜くサイズが異なるわけです。同じ間口にするとサンダーが入らないので面倒だからですね。

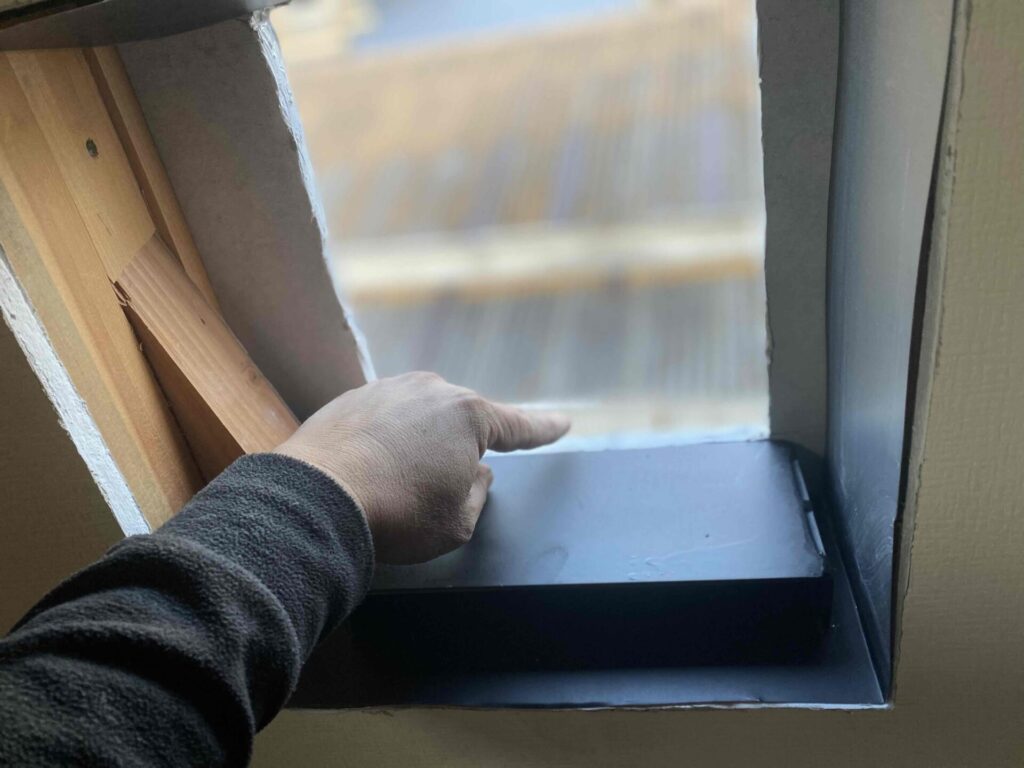

因みに、下に置いてある黒い鉄はメガネ石を載せる台です。

下にも空気層をつくるため自作しました。

メガネ石を入れたらこんな感じです。

上下左右に空気層を作りました。室内側の穴が大きいのは、これが適正なメガネ石の穴のサイズだからです。

外は、こんな感じで自作メガネ石のサイズに切りました。コーキングで水が入らないようにして一日放置です。

ここまでで、ほとまず、メガネ石の設置が完了です。

まとめ

今回は壁に穴をあけてメガネ石を設置するところまでを紹介しました。

私はDIYでメガネ石を作り設置してしまいましたが、実際は規定のサイズ、厚みのものを購入して専門業者に工事を依頼するのが事故防止や火災防止の観点からもおすすめです。

ネットで売ってるメガネ石を買っても、自作しても、値段にはそれほど大差はありません。

・メガネ石 106φ用 厚さ100mm イソライト

完成後は壁が塞がれ、壁の中で何が起きているか確認すらできません。クスクスと内部の木材が長年かけて低温熱で炭化し、数年後に発火するなんて事も無きにしもあらずですので、DIYされる方は自己責任で、よく調べてから確実に行いましょう。

私の場合は、頻繁にカバーを開閉して点検しながらやっており、使い始めは使用後に壁の中の温度を計測したり、目視したり、手で触った感じで確認するなど、発火のリスクを極限まで軽減させています。

2階の部屋に薪ストーブの設置をご検討の方は、使用上も、工事の上でも相当なリスクが伴いますので、よくご検討くださいね。

次の記事では、2階の部屋の煙突沼にハマり何度も煙突を作り直した記事になります。

「2階の部屋に 小型薪ストーブ 煙突 編 DIY」

私が辿り着いた2階に最適な煙突の構造について書いていますので、よろしければ、是非こちらもお読みくださいね。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

「2階の部屋に 小型薪ストーブ 燃焼実験1回目 編 DIY」

コメント